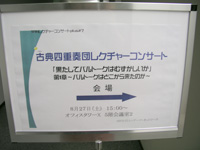

古典四重奏団レクチャーコンサートplus#7

「果たしてバルトークはむずかしいか」

第1章~バルトークはどこから来たのか~

報告:4列目中央席 小川泰史

投稿日:2005.08.29

私がTANを初めて訪ねたのは今年の7月。今回はサポーターとして2回目の仕事ながらモニターをやらせていただいた。視点は自由ということだったので、今回のレクチャーのテーマ「果たしてバルトークは難しいか」に沿って、どのようにバルトークを理解していったかについて書いていこうと思う。

●開演前

今回、初めて3人のサポーターの方とお会いし、コンサートの準備も手伝うことができた。事務局のみならず、サポーターの方々も手際よく準備していて、TANのボランティアマネジメントが非常にしっかりしていることが印象的だった。

今回、初めて3人のサポーターの方とお会いし、コンサートの準備も手伝うことができた。事務局のみならず、サポーターの方々も手際よく準備していて、TANのボランティアマネジメントが非常にしっかりしていることが印象的だった。開場前よりお客様がロビーに集まり始める。配布された資料を熱心に読むなど、心待ちにしていた様子が分かった。開場と共に多くのお客様が来場された。今回のコンサート会場はじゅうたん張りのただの会議室に、椅子が並んでいるだけのシンプルなものである。まるで何かの講演会前のように、会議室に人が集まってくる。約100席を用意していたが、予想以上に人が多く、席を増やさなければならないくらいだったらしい。今回は特に女性が多く(約半数?)、また若者も比較的多かったらしい。

以下、レクチャーの内容が続くが、レクチャーの効果がどれほどのものであったか書くために、レクチャー前の私のバルトーク・イメージについて触れておきたい。

私はよくクラシックを聴き、バルトークもオーケストラ曲を中心によく聴いている。また、中学時代に演奏したこともあり、その時の衝撃は忘れられなかった。激しくリズムとクールな響きが特徴的で、クラシック音楽のカッコ良さ、面白さを教えてくれた作曲家の一人である。しかし、6つの弦楽四重奏曲だけは敬遠していた。特別、前衛的でもなく、オケ曲と同じようにリズム、メロディーは魅力的なのに、よく理解できないといった印象だった。今回来場された方も、多かれ少なかれこのような印象を持っている人が多かったのではないかと思う。

●開演・レクチャーの始まり~旋法と和声について~

古典四重奏団のチェロ奏者である田崎さんの司会でレクチャーが始まった。田崎さんがおっしゃるには、バルトークの弦楽四重奏曲が難解な曲の代名詞とされる理由は、様々な要素が詰めこまれ、統合されていることにあるらしい。今回のレクチャーでは演奏を織り交ぜつつ、旋法、和声、リズム、対位法(メロディーのからみあい)の4つの軸を中心として、様々な要素をピックアップさせて聴かせることで、バルトークの音楽につかみどころを持たせようという試みであった。

古典四重奏団のチェロ奏者である田崎さんの司会でレクチャーが始まった。田崎さんがおっしゃるには、バルトークの弦楽四重奏曲が難解な曲の代名詞とされる理由は、様々な要素が詰めこまれ、統合されていることにあるらしい。今回のレクチャーでは演奏を織り交ぜつつ、旋法、和声、リズム、対位法(メロディーのからみあい)の4つの軸を中心として、様々な要素をピックアップさせて聴かせることで、バルトークの音楽につかみどころを持たせようという試みであった。まず旋法についてということで、人気曲である「ルーマニア民俗舞曲」が演奏された。演奏を聴いてまず思ったことは、奏者一人ひとりの音がはっきりと聴き取れたことである。それは、奏者と客席の距離が近いこと、古典四重奏団は暗譜で演奏するため個々のメンバーの動きがよく見えること、また演奏において各々のメンバーが適度に主張し合えるよう気をつけつつアンサンブルしているからかもしれない。

次に、弦楽四重奏曲の中で使われる旋法が演奏された。ハンガリー生まれのバルトークは、ハンガリー、ルーマニア、バルカン半島、北アフリカなど様々な民謡を採取した。彼は自らの作曲において、ただその民謡のメロディーを用いるだけでなく、それを分析・消化することで彼のオリジナルな旋法を発見し、自由自在に扱おうとしたらしい。後でも触れることになるが、バルトークはそのような土着の民謡の分析から、リズム、対位法においても新境地(従来の西洋音楽の枠の中でのことだが)を開いた。

そのような旋法の弦楽四重奏曲第3番の2楽章のメロディーがピックアップされて演奏された。長調、短調でもない、素朴で瑞々しい雰囲気のメロディーであり、どこの国のものかは分からないが、アジアの東に住んでいる私たちが親しんでいるものであったように感じた。

続けて、全パートで同2楽章が演奏された。ここで面白いと思ったのは、メロディーがよく聴こえるかと思っていたのが、むしろ掛け合いやリズムが浮かび上がって聴こえるようになったことであった。旋法というひとつの取っ掛かりができたことで、音楽の全体像が見えたような気がした。レクチャーで細かく音楽を解剖して聴かせた意味の一つはここにあったのだと思う。

次に和声についてのレクチャーとなった。バルトークの6つの弦楽四重奏曲はどれも個性的で、印象派っぽいもの、無調っぽいものなど和声的にも様々なものがある。ここでは、いくつか特徴的な楽章と、それに関連があると思われる作曲家の曲が演奏され、バルトークがどの作曲家から影響を受けたのか、感じてもらおうとする試みがなされた。私が感じた限りでは、ワーグナーの無限旋律より起承転結がはっきりしていて、ドビュッシーの印象主義より泥臭く、ヴェーベルンの音列主義より生気があるような気がした。いずれも、他の作曲家の影響をうけつつも、バルトークの個性がはっきりと現れているように感じることができた。

●レクチャー~リズムと対位法について~

休憩をはさんで、田崎さんと会場との質疑応答の時間となった。田崎さんの説明はとても分かりやすく、会場とのやりとりの中で古典四重奏団との距離が縮まった気がした。このレクチャーが終始明るい雰囲気だったのは、田崎さんの穏やかな人柄に負うことが多いと思う。

休憩をはさんで、田崎さんと会場との質疑応答の時間となった。田崎さんの説明はとても分かりやすく、会場とのやりとりの中で古典四重奏団との距離が縮まった気がした。このレクチャーが終始明るい雰囲気だったのは、田崎さんの穏やかな人柄に負うことが多いと思う。このリズムのレクチャーにおいても田崎さんの説明が上手だと思った。ここのレクチャーでは、バルトークがよく用いた変拍子(4・2・3拍子など)を説明するのに、分解したりゆっくりと弾いくことで会場との一緒にリズムを覚えようとする雰囲気が感じられた。また、あるリズムを弾いて「何のリズムだか分かりますか?」と会場に投げかけることで、会場の聴き手に考える時間を与え、レクチャーに参加する気持ちにさせることができたと思う。ワークショップ型のシンポジウムのように、参加者意識を持たせることが上手いと思った。

バルトークは土着の音楽にある不可分なリズムを好んで用い、「西洋の狭い世界の中でのリズムを解き放った」らしい。そのようなリズムが日本の相撲太鼓のリズムとてもよく似ていて、20世紀の音楽が何が新しくて何が古いのか、改めて考えさせるきっかけとなった。

最後の対位法のレクチャーを受けるあたりでは、だいぶバルトークの音楽がわかるようになった気がした。前に説明した3つの軸すべてを把握できたわけではないが、曲の構造が分かるようになったと思う。

●感じたこと

レクチャーを通して強く印象に残ったことは2つある。

1つは、演奏に対する集中力の高さである。レクチャーコンサートは、言葉で説明する部分と演奏する部分に分かれているのだが、穏やかに説明していた古典四重奏団のメンバーが、いざ演奏を始めるとなると一瞬で切り替え、鬼のような集中力で弾ききってしまう。これは、普段ホールで演奏する奏者がどれほどテンションで音楽に向かっているのか垣間見ることでき、クラシック音楽の面白さをさらに感じることができた。

もう1つは、音楽は頭だけで理解するものではない、ということである。理論的なレクチャーを受けた後に書くのは、恐縮なのだが、レクチャーの最後やった弦楽四重奏曲第3番第3楽章を聴いた瞬間、今までのレクチャーで教わったことをすべて忘れてしまった。和声とか対位法とかを通り越して、音楽全体のエネルギーにやられてしまい、頭が真っ白になるほど集中して聴いてしまったのだった。

これはもしかしたら、このレクチャーを通してバルトークへの理解が深まり、曲の全体像に感動することができたのかもしれないし、もしかしたら、「ホンモノの音楽は理論を超えても感動するものだ」ということに気づかせてくれるための、田崎さんからの隠されたメッセージだったのかもしれない。

このような巧妙なレクチャーにはまってしまった私は、「果たしてバルトークはむずかしいか」の問いに対して「NO」と言えるし、会場の皆さまの満足した顔を見たところ、同じことを感じた人は多かったのではないかと思う。これから始まる古典四重奏団のホールでの演奏がとても楽しみになったレクチャーコンサートであった。

公演に関する情報

古典四重奏団レクチャーコンサートplus#7

「果たしてバルトークはむずかしいか」

第1章~バルトークはどこから来たのか~

日時: 2005年8月27日(土)15:00開演

場所: トリトンスクエアX棟5階第2会議室

出演者:古典四重奏団